Le 10 août 2025, les Amis de Léoncel avaient choisi le vallon des Écouges pour organiser une marche commentée, et ce choix s’est révélé pertinent : alors que la région subissait un épisode caniculaire, la marche s’est déroulée sous une agréable température, grâce à l’altitude (autour de 1 000 mètres), à une certaine humidité et à un important couvert forestier.

Un peu moins de vingt participants ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir ce site très intéressant, marqué notamment par la présence au Moyen Âge d’une communauté de moines chartreux.

Tout au long du parcours, les marcheurs ont pu bénéficier des explications éclairées de Jean-Marc Vacher sur la géologie de cette haute vallée orientée nord-sud située à la pointe nord du Vercors.

On y découvre notamment la présence de deux types de “molasse” : une molasse gréseuse classique, surmontée d’une molasse conglomératique comportant des éléments beaucoup plus grossiers.

On peut également observer du tuf en formation à proximité des restes de l’église de l’ancien monastère.

Ils ont également profité des connaissances botaniques de Chantal Hugouvieux. Chacun sait par exemple maintenant distinguer une fougère mâle d’une fougère femelle ! Il s’agit en fait de deux espèces différentes…

Chemin faisant, on découvre des vestiges d’imposantes maçonneries, et à proximité une roue métallique de belle facture :

Il s’agit des restes d’un aménagement réalisé par un des derniers propriétaires de la vallée, Paul-Eugène Chabert d’Hières, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ce dernier avait en effet construit un barrage sur le torrent des Grandes Routes, dont l’eau était amenée par une conduite forcée à une turbine actionnant une scie. Le but était de débiter directement sur place des arbres de la forêt, les produits étant ensuite descendus dans la vallée de l’Isère.

Le fil conducteur de cette promenade était toutefois l’histoire de la chartreuse qui a occupé le domaine au Moyen Âge. Le résumé ci-dessous en a été écrit par Denis Hyenne.

Michel Wullschleger a publié trois articles sur le sujet dans les Cahiers de Léoncel :

– « La chartreuse des Écouges (1116 – 1422) » CL n° 11, 1995 Vercors, terre monastique et canoniale, 1995, p. 75 – 80 ;

– « Note à propos de la chartreuse des Écouges », CL n° 14, 1998, p. 107 – 108 ;

– « La chartreuse des Écouges (1116 – 1422) » (avec bibliographie), CL n° 20, 2006, p.102 – 116 ; article suivi de « La marche commentée du 30 juillet 2006 dans la haute vallée des Écouges, p.117 – 122.

Bibliographie complémentaire plus bas.

Fondation de la chartreuse

La chartreuse des Écouges (domus Excubiarium) a été fondée en 1116. Un ermitage préexistait : les ermites sont rejoints par des moines de la Grande Chartreuse. Il s’agit du troisième établissement des Chartreux (pour mémoire : chartreuse du val Sainte-Marie de Bouvante : 1144 ; abbaye cistercienne de Léoncel : 1137).

Le domaine des Écouges est donné par Raymond de Lans, vassal des Sassenage (famille dominant les Quatre Montagnes). L’autel de l’église est consacré en 1139 par l’évêque de Die et par l’évêque de Grenoble, saint Hugues de Bonnevaux, petit-neveu de saint Hugues de Grenoble (qui avait établi saint Bruno en Chartreuse).

De nombreux conflits surgissent dès le départ avec les exploitants antérieurs et les communautés voisines (en 1193, les granges de Touron et de Ruizant sont mises à sac).

Le site est typiquement cartusien : vallon d’altitude orienté vers le sud, à l’accès difficile. Le domaine initial s’étend des sources de la Drevenne (au col de Romeyère) jusqu’à la Fessie et Fessole. Il est étagé de 900 à 1 400 m.

Altitude et terrain ne permettent que l’élevage et la sylviculture. Activités complétées par une carrière de meules assurant une activité commerciale entre les xiie et xive siècles.

Le lieu est isolé : l’accès n’est possible que par des pas escarpés. Seul chemin praticable par des attelages : à partir de La Rivière (vallée de l’Isère), par la grange cartusienne de Revéty et le replat de la Fessie.

Le domaine est agrandi aux xiie et xiiie siècles pour assurer une activité de culture et pour compléter les alpages : vers l’ouest dans les pentes dominant Saint-Gervais, La Rivière (Ruizant, les Monts, Revéty) et vers le sud dans les Coulmes (la Servagère, Bury). Des pâturages d’hiver sont assurés en 1154 à Sérézin-de-la-Tour, vers Bourgoin.

À partir de la fin du xiiie siècle, et au xive, des éléments du domaine sont albergés.

Implantation dans le site des Écouges

L’implantation est conforme aux règles de l’ordre : séparation en deux maisons, haute et basse.

- Maison basse (ou correrie) : elle accueille les frères convers et les visiteurs, limite les accès à la maison haute des pères chartreux. À proximité sont les bâtiments d’exploitation (obédiences).

Aux Écouges, la maison basse a été implantée au croisement du chemin du pas de la Porte et du chemin venant de Revéty. Située à 990 m d’altitude, au-dessus du ruisseau des Grandes Routes, dans un bois en pente. Aucun reste n’est visible.

Repéré sur un plan du xviiie siècle, sous la maison basse, en rive droite du ruisseau des Grandes Routes, le moulin des chartreux a été fouillé et étudié entre 2018 et 2021. Les ruines, réenterrées, ne sont pas visibles (emplacement signalé par deux pierres de taille sur le chemin longeant le ruisseau).

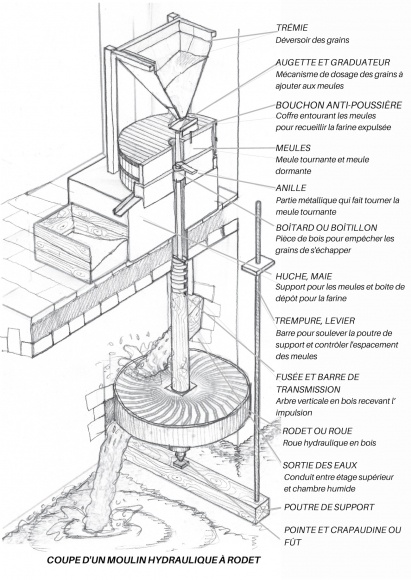

Le moulin des Chartreux en cours de fouille (2019-2021). Il s’agissait d’un moulin à roue horizontale (principe ci-dessous), de taille relativement importante et d’une construction soignée pour montrer la richesse et la puissance du monastère (Photo A. Belmont, schéma Tarsicio Pastrana)

La meulière, dégagée et mise en valeur en 2005, se situe à 1 km en amont de la maison basse, sur la rive gauche du ruisseau des Grandes Routes (sous le lieu-dit « Les Molières »).

On peut observer des traces d’extraction de meules. Les archéologues estiment que la carrière a dû produire plusieurs centaines de meules (entre 200 et 700), expédiées parfois loin des Écouges, jusque dans la plaine de Valence.

Les difficultés pour les sortir du vallon étaient grandes : chaque meule, d’un diamètre compris entre 1,20 et 1,50 m, pesait 5 à 600 kg, et il n’y avait pas de routes… mais une meule se vendait l’équivalent du prix d’une maison !

À noter les toponymes : pas de la Porte, désignant vraisemblablement un lieu de contrôle des entrées dans le domaine de la chartreuse (« le Désert »), et Grandes Routes, pouvant s’appliquer au chemin principal empruntant le vallon montant vers la Fessie et Revéty.

- Maison haute : elle accueille le prieur et les pères chartreux, dont les cellules entourent un grand cloitre proche de l’église.

Aux Écouges, la maison haute était implantée à 990 m d’altitude, sur un replat, à l’écart des circulations (à 750 m à vol d’oiseau de la correrie).

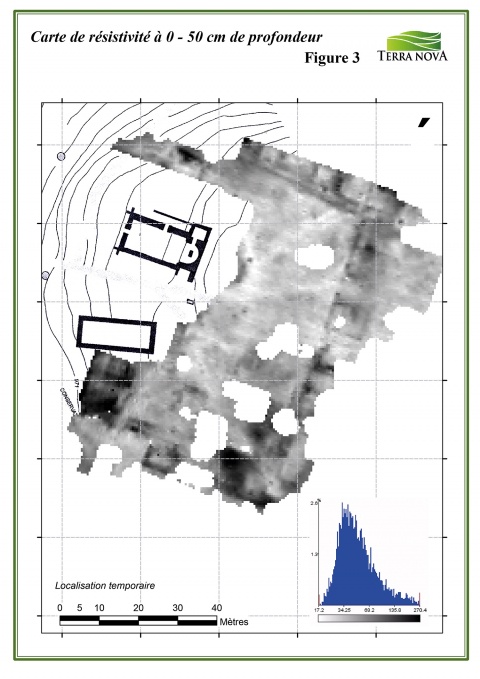

Ne reste aujourd’hui que la base des murs de l’église, dégagés et protégés. Pas de trace visible des autres bâtiments : une prospection archéologique les a situés à l’est du chevet de l’église, dans un terrain bosselé et en pente, et a identifié un petit cloître (desservant salle capitulaire, réfectoire…) et un grand cloître (desservant les cellules des pères).

Les vestiges de l’église des Chartreux ont été protégés il y a quelques années par le Département de l’Isère, qui a fait construire une imposante couverture.

Résultat des investigations géophysiques menées sur le site de la maison haute, montrant l’importance du grand cloître situé à l’est de l’église. Sa largeur était de l’ordre de 90 mètres ! (Image Terra Nova)

Il n’en reste aucun vestige visible au sol.

- À Revéty, des vestiges sont signalés par Michel Wullschleger en 2006 : murs, portion de voûte d’une chapelle.

Destinée de la chartreuse

La chartreuse des Écouges est dissoute par le chapitre général des chartreux en 1391. Des moniales chartreusines venues de Parménie sont installées à Revéty de 1396 à 1418. Suit une tentative de reconstitution d’une chartreuse masculine, close en 1422. Un prieuré augustinien prend sa place à Revéty, mais est dissout en 1442.

Donc 285 années de présence de pères chartreux aux Écouges. Au total 316 années de présence monastique.

Michel Wullschleger a montré la faiblesse des revenus du domaine des chartreux, cause de la disparition de l’établissement monastique. Le cumul des revenus de Parménie et des Écouges, au xve siècle, était juste suffisant pour les besoins d’un prieuré.

Chronologie de la disparition de la chartreuse

- 1294 : supplique des chartreux des Écouges au chapitre général pour s’installer à Revéty. Motivations : difficultés de la vie aux Écouges (climat, éloignement, mauvais état des bâtiments…), détérioration de la vie monastique (succession de prieurs, difficultés de recrutement, manquements à la règle…). Supplique acceptée par le chapitre général, mais les moines restent.

- 1391 : liquidation de la maison des Écouges par le chapitre général (sans motivation conservée) ; les pères sont transférés dans d’autres maisons de l’ordre.

- 1396 : installation à Revéty des religieuses de la chartreuse de Parménie (chassées de leur monastère par l’insécurité). Dissolution de cette chartreuse féminine en 1418 par le chapitre général.

- 1418 : installation à Revéty de quatre chartreux pour reconstituer un monastère. Abandon du projet en 1422 par le chapitre général.

- 1422 : transmission des deux domaines (Écouges et Parménie) au pape. Création d’un prieuré augustinien installé à Revéty (contentieux avec l’évêque de Grenoble sur les revenus de Parménie).

- 1442 : par bulle papale, les prieurés des Écouges et de Revéty sont rattachés au chapitre de la cathédrale de Grenoble. À la prise de possession des Écouges : grange et hôtellerie de la maison basse sont en ruines ; pas de mention de la maison haute.

Bibliographie complémentaire sur la chartreuse de Écouges

Belmont Alain, Duriez Mathilde, Horry Alban, Penon Séverine, Schang Pierre-Lou : « Des meuniers aux charbonniers. Le site du moulin des Écouges du xiie au xixe siècles », Archéologie médiévale [En ligne], 53 | 2023, mis en ligne le 28 janvier 2025.

Belmont Alain, Desplanques Carole (dir.) : Les Écouges. Un espace naturel dans les montagnes du Vercors. Patrimoine en Isère, Conseil général de l‘Isère, 2012.

Collectif : L’appel des Coulmes. Patrimoine en Isère, Conseil général de l’Isère, 2007.

Les photographies illustrant cet article sont principalement, sauf mention contraire, de Denis Hyenne et Alain Ainardi.